As ondas frias de julho e agosto trouxeram diferentes atmosferas para esta edição da Previsão do Tempo. Egberto Santana compartilha sua experiência em meio ao turbilhão e o empurra-empurra de um show de Nicolas Jaar, onde política e música se entrelaçam em camadas ruidosas múltiplas. Helena Elias transforma três dias em São Paulo em um recado sem destino certo, feito de encontros, leituras e deslocamentos. Já Lucas Honorato mergulha na pulsação do EP ACLR+6 de Crizin da ZO para pensar em uma ambiguidade dos usos do pretuguês e da memória diaspórica. Luiz Fernando Coutinho reflete sobre o silêncio, a escrita e a tradução como lugares de transfusão de linguagem. Nicholas Correa nos leva às performances de cineastas que insistem em criar no próprio ato da projeção e Renan Eduardo revisita Jean-Claude Bernardet para lembrar que sua vida e pensamento permanecem indomáveis, mesmo após a morte.

Boa leitura!

Te aprovo de um jeito, te recuso de outro

Por Egberto Santana

Em agosto, fui ao show do Nicolas Jaar em São Paulo, um artista americano-chileno com raízes palestinas que transita por diferentes estilos musicais: o techno, house e o ambient. Poder assistir ao vivo a um dos artistas mais relevantes da música eletrônica apresentar sua pesquisa sonora cuidadosamente produzida, foi, de fato, um privilégio. Contudo, pude sentir de perto o que muitos colegas reclamam sobre a experiência em salas de cinema. Transportado para o ambiente de shows, o burburinho, as conversas em rodinhas, e o empurra-empurra sem pedir licença era constante, nem ficar na grade era suficiente para escapar do público de classe média-branca paulistana que não admitia que o que pagou fosse diferente do que estão acostumados. Claro, isso não foi o suficiente para deixar de apreciar como Nico conduzia seus parceiros musicais: Camilo Salinas, no teclado, e Daniel Cataño na bateria. O seu projeto que mescla colagem-sonora e rádio, Archivos de Radio Piedras, ganhava outra dimensão no palco. Nico intercalava uma narração chiada em portunhol, similar a uma rádio pirata, com comentários políticos sobre pessoas desaparecidas na Palestina e em outros conflitos pelo mundo. No computador, controlava o ritmo das faixas, entradas, saídas e transições; sempre em acordo instantâneo e orgânico com os músicos. Tal operação resultava em breves momentos de expansão das batidas que se prolongaram para a catarse do público, enquanto outros, quase silenciosos, preparavam a atmosfera para a canção e os comentários de Nico. Não que exista uma forma correta de ouvir ou apreciar certos tipos de música, mas me surpreendeu como as pessoas ali presentes não só recusaram a escutar como não se importavam em como o falatório poderia atravessar a escuta de outras pessoas. Ainda assim, não deixa de ser curioso notar que, nos minutos finais da apresentação, Nico se despediu dos músicos e finalizou com alguns de seus hits baladeiros, a recepção do público foi radicalmente diferente, a brisa finalmente parecia ter batido. É como se, de certo modo, o público levasse às últimas consequências o ditado “quem paga a banda escolhe a música” e se recusasse a engajar com qualquer outro som que não o que eles pagaram pra ouvir. Contudo, um segundo engajamento persistiu durante toda a apresentação, a cada menção a Palestina o público reagia em coro, para demarcar o progressismo e mostrar como estão do lado dele na história mas se afastavam quando ele retornava à construção paciente. Ouvidos parcialmente atentos.

O recado da viagem

por Helena Elias

Em julho passei 72 horas em São Paulo. Embalada por muitos acontecimentos e pelo lançamento do novo compilado de textos críticos de José Miguel Wisnik, “Viagem do Recado”, que comprei na Livraria Martins Fontes da Av. Paulista, no dia de sua estreia, decidi pensar sobre o recado dessa viagem. Como Wisnik enfatiza, à revelia da mensagem, o recado não tem um caminho inequívoco até o seu destinatário, ele seria antes uma mensagem com certo potencial deambulatório, que ganha e perde sentidos ao longo de seu percurso. Há no recado um punhado de latências – advertências, desejos inconfessos – que podem ou não ser passados adiante. Não é possível chegar a uma síntese para as experiências desses 3 dias: os trânsitos entre as exposições de Andy Warhol, Monet e Salissa Rosa, as noites não dormidas, no ônibus ou em algum bar do centro de São Paulo, as conversas empolgantes: sobre cinema, fenomenologia e o infinito. O reencontro com um amigo querido, dono de uma sensibilidade perspicaz. A sorte de assistir ao genial filme de André Antônio, Salomé, numa das salas de cinema mais bonitas do nosso país. Qual, afinal, o recado da viagem? Numa dança de sensações nunca assimiláveis por completo, talvez seja preciso admitir que ao lado de uma grande máxima que fosse me motivar pelos próximos dias ou meses, identifico um outro recado que passa ao largo do “fluxo principal” de significações possíveis. É preciso me ater à demora do recado do recado. Ou ainda, admitir, como nesta citação de um livro que adquiri também na Martins Fontes, enquanto ainda não tinha feito check-in e esperava que algum centro cultural abrisse: “É exatamente assim como me sinto: minha vida é um filme dublado, mal montado, mal interpretado, mal ajustado, um erro em resumo. Um romance policial sem matanças, sem policiais nem vítimas, sem tema, sobre nada.” Atenho-me assim, ao trabalho das coisas que adquirem proeminência, mas permanecem sem fechamento.

Repetição 6

por Lucas Honorato

Entre o ciborgue e o atabaque. Corte, mistura e retorno. O EP ACLR+6, de Crizin da ZO, virtualiza sonoramente a carne e o remix do pretuguês ao dar sequência ao álbum ACELERO, de 2024. O corte é seco, o cheiro é azedo. O ódio embala a memória diaspórica sampleada através do corte e salienta a mistura enquanto coração e alma da música negra, de modo que o EP com 6 faixas dança o ódio de classe do subúrbio e traz um fluxo experimental latejante. Com isso, destaco dois momentos da música Baía.

1. Seu primeiro verso: “Eu olho pra Baía de Guanabara e penso” que na oratória, Cris Onofre, se alonga no “e” do penso e junto da produção sonora sua voz se torna a sirene da barca e navios da Baía de Guanabara. Demarcando esteticamente um dos temas presentes, o transporte público junto ao seu ruído.

2. Uma sequência de versos: “eu podia ter escrito um samba/ ou escrito meu nome na parede/ ou usado a palavra “escrevido/ porque eu gosto dela” no qual há uma ambiguidade na repetição da palavra escrito antecedendo os versos “ou usado a palavra “escrevido/ porque eu gosto dela”. Justamente pelo fato de escancarar a escolha do pretuguês como algo inscrito por uma opção estética e discursiva. O ato de enunciar as duas versões grita a diferença e apresenta uma ambiguidade de um “não uso” escolhido que se torna presente, uma falta viva. Tal qual a presença do pretuguês em nossa língua remete à uma ruptura ao sistema linguístico colonial e demonstra a fuga da origem da língua, mas valoriza a permanente inscrição hibridizada da diferença. O projeto musical, composto pelos cariocas Cris Onofre (FORADECOMPASSO), Danilo Machado (AKADINDO) e pelo paranaense Marcelo Fiedler, incorpora o potencial da explosão que é a sonoridade da identidade das diásporas no Brasil. Funk, Rap, Punk, Noise e breakbeats se envolvem no trânsito das pessoas-dados/trabalhadores-commodities enraivecidos e pulsantes.

Transfusões

por Luiz Fernando Coutinho

Estou na metade de um livro de Enrique Vila-Matas que se chama Ar de Dylan. O mesmo Vila-Matas que escreveu um dos livros que mais me marcaram em tempos recentes, Bartleby e Companhia, onde faz um inventário de escritores do “não”, escritores de obra breve ou inexistente que decidiram se refugiar no silêncio literário. Em Ar de Dylan, o narrador – o próprio Vila-Matas – quer parar de escrever, abandonar a literatura. Não só silenciar na arte da escrita, nesse caso, como também na vida: se calar, nunca mais dizer nada, ser apenas um observador cujo silêncio constrange qualquer interlocutor. Não sei se alimento as mesmas aspirações, mas às vezes, quando escrevo um texto sobre cinema, atualmente, sou assaltado pelo desejo de que ele seja meu último. Temo não ter mais nada a dizer, se é que algum dia já tive. Por outro lado, tento me manter discípulo de Beckett, que escreveu: “não sabendo falar, não querendo falar, tenho que falar”. Ou discípulo de um de seus discípulos, John Cage: “não tenho nada a dizer / e estou dizendo-o / e isto é poesia”. Mas é preciso fazer uma nuance: Beckett diz dizendo (fala falando) que não tem nada a falar “a não ser as palavras dos outros”. Em Ar de Dylan, um dos personagens é assombrado (inclusive literalmente) pelo fantasma de seu pai morto, um grande escritor a quem ele se compara inevitavelmente. O drama do jovem Vilnius, aspirante a cineasta, é viver à sombra do pai: a filiação causa problema, impede a “originalidade”, sabota a identidade “autêntica”. E isto, por sua vez, nunca me pareceu um problema: se continuo escrevendo (se continuo falando, aliás), é porque sei que nas minhas palavras sobrevivem as palavras dos outros, que em minha fala vive a memória dos mortos, que todo texto é uma ocasião para falar com fantasmas e fazê-los falar, mesmo quando eles tampouco têm algo a dizer. Tenho muitos pais e muitas mães que, demasiadamente presentes, se infiltram de tal forma nos meus textos que a impressão é a de que nenhuma palavra ali foi escrita por mim. Até que, por uma alquimia misteriosa, elas se tornam minhas também. Como uma transfusão. Talvez seja por isso que gosto tanto de traduzir, pois o que são traduções senão – como disse alguém que já não lembro – rituais de possessão em que nos deixamos invadir totalmente pela palavra do outro? Seja na crítica, seja na tradução, ser um intermediário ou um condutor se tornou a forma mais eficaz que encontrei, enfim, de exercer o meu silêncio.

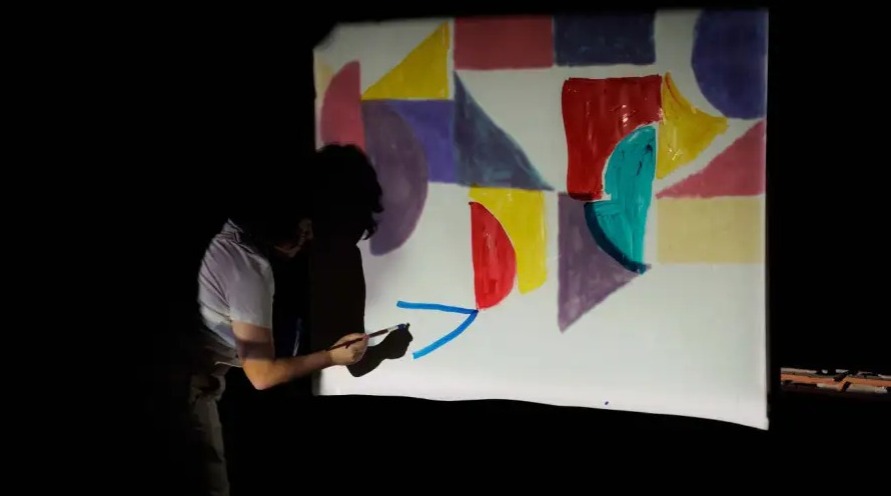

Algumas artesanias da projeção

por Nicholas Correa

Quem acompanhou a terceira edição do Festival Fenda, pôde presenciar sessões de três cineastas contemporâneas – Elena Duque, Helga Fanderl e Moira Lacowicz – que, não apenas trabalham em formatos analógicos, mas também insistem no momento da projeção como o momento da realização artística por excelência. As três exibiram performances com projetores, duas delas se sobressaem em função da importância da presença da cineasta: Lacowicz combina duas projeções simultâneas em Double Talk II e Duque em Curso de pintura rápida para principiantes coloca o próprio corpo para interagir com a projeção através de pinceladas de tinta sobre a tela. Fanderl me pareceu algo mais sutil no sentido de que ela não põe o corpo à prova ou coloca mais de um projetor simultâneo e insiste em uma singularidade e linearidade da visão. O que é único nas exibições de seus filmes é o de selecionar rolos de película (das dezenas que ela registrou ao longo dos anos) e com eles formar “constelações”, sendo essas as obras em questão, obras acabadas e reorganizadas conforme Fanderl monta cada sessão. Em cada um dos casos dessas cineastas, a projeção é um momento irrepetível, algo que, no contexto contemporâneo de reprodução dos meios de comunicação em massa, parece expressar uma vontade primordial do cinema de se emancipar de sua dependência dos mecanismos de reprodução massiva, ou, para usar uma linguagem benjaminiana, enfatizar o seu “aqui e agora”. A sessão dessas cineastas me lembrou de uma outra performance fílmica em Belo Horizonte no FestCurtasBH de 2024: a sessão de Troco, de Azucena Losana. Era uma performance com rolos de 16mm que às vezes penavam para rodar no projetor devido a uma série de interferências e colagens na película. O que me interessa é o que ela descreve como uma “luta com o projetor”, uma espécie de interação física que pode ser tanto simbiótica quanto marcada pelo atrito. A simbiose entre presença física e projeção se evidencia na performance de Duque, os movimentos de suas pinceladas precisam se ajustar às imagens que surgem diante dela. E de uma maneira semelhante, Fanderl comenta sobre como, no momento de gravar seus “fragmentos”, ela e a câmera “se tornam um”, algo que, suponho, também se aplica às suas constelações únicas e irrepetíveis. Essas cineastas se transformam em performers em uma atribuição do termo não muito distante de quando falamos de performances musicais ou de dança. Elas transformam a exibição em contextos muito específicos, que por vezes necessitam de materiais específicos também, e nos quais é possível falar de “técnica” da mesma maneira que se fala no domínio de um músico com seu instrumento, algo que pode ser posto em prática e aperfeiçoado. Assim como na música, em que existem linhas de frente ora ligadas à performance do músico, ora ligadas ao avanço tecnológico das mídias eletrônicas e digitais, o cinema de vanguarda (se é que o termo ainda é operacional hoje em dia) parece trilhar um caminho cada dia mais fissurado. E tendo em vista o surgimento de processos digitais generativos de criação de imagem, a fissão do carnal e virtual parece englobar mais do que as instâncias de reprodução, mas da própria feitura das imagens em um nível profundo, o artista se vê cada vez mais distante da mecânica de seus instrumentos de trabalho. Essas cineastas presentes no Fenda parecem insistir em um certo monismo, em uma ligação entre a técnica, o mundo e a artista que não poderia ser mais distante do que as divisões e alienações contemporâneas e de um certo sentido, da própria base industrial do cinema. Como transpor o abismo entre artista e máquina? Algumas respostas talvez possam ser encontradas no que há de raro e único nesses encontros entre público, artista e obra.

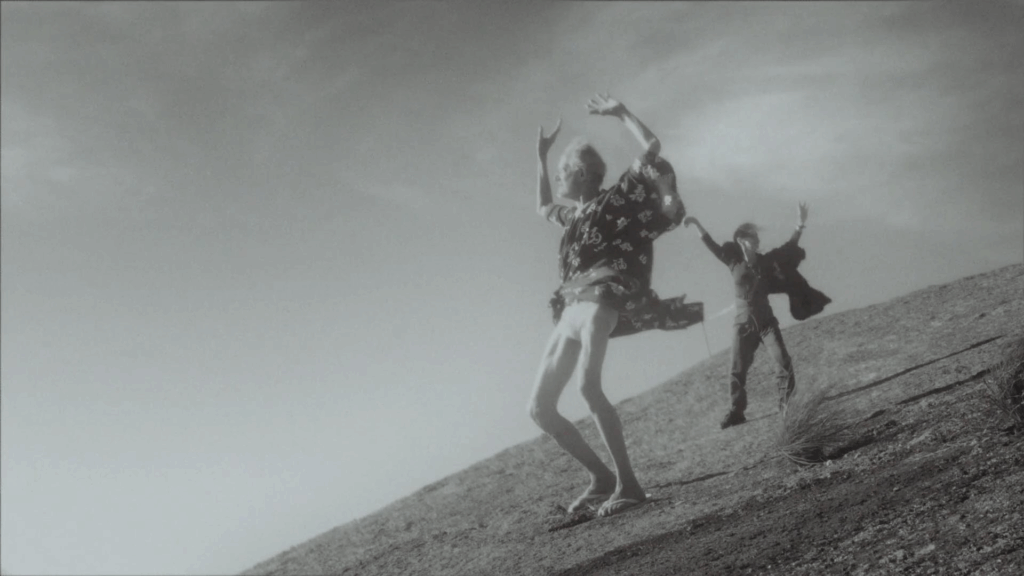

O desejo da incaptura ou Jean-Claude Bernardet está mais vivo do que nunca

por Renan Eduardo

No dia 12 de julho deste ano, às vésperas de completar 89 anos, um dos principais pensadores do cinema brasileiro do século XX — e meu preferido, com certa folga — fez a passagem deste para outro plano. Belga radicado no Brasil, Jean-Claude Bernardet nos deixa mais do que o legado de seu pensamento crítico, sempre em direção à radicalidade, e sim um modo incapturável, quiçá vanguardista, de existir no mundo — alguns anos atrás, por exemplo, abandonou a quimioterapia porque, segundo ele, parte da experiência de estar vivo é sentir na carne as chagas que o tempo incute ao corpo. O intuito desta previsão, entretanto, não é fazer um obituário, uma memória póstuma ou traçar os caminhos percorridos pelo pensamento de Jean-Claude, pois isso já foi feito pelos mais variados canais de jornalismo e comunicação. O que me parece, no entanto, é que as produções sobre a sua morte apontam justamente para o extremo oposto do que seu pensamento, sua obra e seus filmes desejaram durante décadas: o desejo da vida incapturável e o drible na morte. Mensagem de Sergipe (2025), uma das últimas obras de Bernardet, novamente em parceria com Fábio Rogério, parece sintetizar o que quero apontar aqui. O curta começa com uma série de áudios enviados por WhatsApp parabenizando Jean-Claude pelo seu aniversário, com as frases prontas de sempre. Porém, quando se ouve “muitos anos de vida”, algo na fruição inicial se transforma, uma vez que a morte (ou a ideia de morrer) nunca assustou Bernardet, muito pelo contrário. O plano seguinte também é marcado por um áudio, desta vez do aniversariante reclamando das felicitações, sobretudo do desejo de muitos anos de vida (algo que ele certamente não quer), enquanto queima alguns cartões de aniversário. O que o filme questiona, portanto, é: como parabenizar alguém que odeia tal formalidade e, mais ainda, já não quer fazer aniversários? Eis então que surge Wesley Pereira de Castro com o que me parece ser a resposta mais apropriada para a questão: bater uma punheta em homenagem a Jean-Claude Bernardet. Wesley geme, se masturba e partilha manhosamente sua imaginação sexual até gozar. O orgasmo encerra não somente o filme, mas qualquer possibilidade discursiva de capturar a vida de Bernardet em nossas convenções sociais. Jean-Claude está mais vivo do que nunca, porque nunca habitou por inteiro o nosso mundo. Sempre foi esquivo a qualquer norma que aprisionasse tanto ele quanto seu pensamento. Sempre passeou por outros planos que não o nosso. Recusa não somente celebrar seu aniversário, bem como se desagrada de qualquer homenagem póstuma que o resuma às suas obras, ao seu pensamento, ou que coloque um ponto final em sua existência, que ainda dançará eternamente a última valsa.